"

Ireneo cominciò con l'enumerare, in latino e in spagnolo, i casi di memoria prodigiosa registrati dalla Naturalis Historia

: Ciro, re dei persiani, che sapeva chiamare per nome tutti soldati del suo esercito; Mitridate Eupatore, che amministrava la giustizia nelle ventidue lingue del suo impero; Simonide, inventore della mnemotecnica; Metrodoro, che professava l'arte di ripetere fedelmente ciò che avesse ascoltato una sola volta [...s]'accorse della paralisi [...] ragionò (o sentì) che l'immobilità era un prezzo minimo; ora la sua percezione e la sua memoria erano infallibili", (Jorge Luis Borges,

Funes o della memoria").

La memoria si illude di rendere somigliante al passato il futuro. Pertanto, è decisiva l'argomentazione di Boncompagno da Signa, vissuto tra il 1170 e il 1250: " Memoria è un glorioso e ammirevole dono di natura, per mezzo del quale rievochiamo le cose passate, abbracciamo le presenti e contempliamo le future, grazie alla loro somiglianza con le passate" (il passo è tratto e tradotto da

Rhetorica Novissima del 1235).

Ma la memoria non è innocente "dono di natura"; è un astuto artificio, una

tecnè,

ars memorandi, memotecnica. Ricordare è una decisione e una rimozione, una disposizione di immagini ordinata al ben fare. Il diario, il trasferimento diretto dell'evento al segno che lo renda memorabile, pretende di essere l'autopsia della storia, la "visione diretta", la maniera irrefutabile o non falsificabile della storiografia, della rappresentazione per segni verbali degli avvenimenti. Il testimone oculare rappresenta quel che vede (

eidein,indagare in greco, attorno a cui si aggrega la pasta linguistica che va a formare

istorein, investigare e giudicare). Fare e testimoniare il fare sono la coincidenza tra storia (

res gestae) e storiografia (

historia rerum gestarum): l'irrefutabilità tipica della scienza a-popperiana (il delirio) è il proprio punto di vista, il personale punto di vista (ma non esiste un punto di vista che non debba essere personale: se vedo, sono per me e per quello che vedo). E poiché l'accaduto (qualsiasi evento, compreso l'onirico) si rappresenta verbalmente, la storiografia è una questione di stile linguistico, un'operazione dell'

ars dicendi o

scribendi, è Retorica,

Institutio oratoria, composta in Marco Fabio Quintiliano di cinque parti,

inventio come escogitazione,

dispositio o distribuzione,

elocutio o adeguamento delle parole alla cosa escogitata, la più nobile,

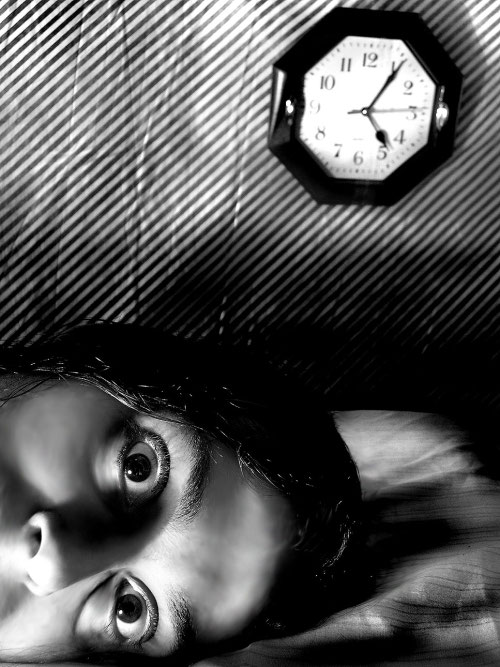

memoria, luogo o facoltà popolata da fantasmi, ché a dire di Tommaso d'Aquino,

nihil potest homo intelligere sine phantasmate (nulla può l'uomo capire senza disporre di immagini che sono il simulacro memorabile di eventi o enti fisici) e, quindi,

actio, agire da

vir bonus, rettamente morale o politicamente corretto.

Actio vale anche come rappresent/azione. Per un solo fatto mille, centomila miliardi di rappresentazioni, dove ogni rappresentazione è un altro fatto. Mentre resta imprenscindibile

The Art of Memory (

L'arte della memoria, Einaudi 1972)

della Frances A. Yates, risulta talmudico il

divertissement di Raymond Queneau,

Esercizi di stile (

Exercises de style) che la Gallimard pubblicò nel 1947. Se ne raccomanda l'edizione italiana dell'Einaudi, prefata da Umberto Eco e postfata da Stefano Bartezzaghi.

La scrittura è la tumulazione della storia dopo esserne stato composto il cadavere pre-dissezionato e studiato in ogni dettaglio. La conoscenza di quel corpo esanime eviterà che il cadavere (o il passato) si presenti in maschera con le vive sembianze del futuro, come il corpo annegato dell'operazione

Mincemeat con cui gli Inglesi presero per il naso Hitler: a credere ai cadaveri, si diventa cadaveri.

La storiografia si pone a servizio della memoria per farne opera qualificata di rimozione. L'unica maniera per liberarsi del passato è il suo studio. E così vissero infelici, sconfortati, ma liberi! O, forse, meglio detto con l'aforisma di Giuseppe Raciti: "L'accertamento storico ha un solo scopo, quello di esorcizzare l'influsso del passato sul presente; sicché le tesi degli storici sono altrettanti chiodi ribaditi sul coperchio dei fatti. Ogni indagine storica è un seppellimento prematuro".

Archeologia genealogica come in Foucault! Fatti e valori sono costituiti, hanno una genealogia di un lontano

arché, posto alla fine e all'inizio. L'Io non costituisce la sua erranza, non è un costituente. E come nei viaggi non vale tanto il luogo di partenza o quello di arrivo, quanto il viaggio.

La storiografia come "contro-memoria" (

Art of Counter-Memory) per "la dissociazione sistematica della nostra identità", come spiega con abbagliante chiarezza il passo seguente di Foucault, lettore di Nietzsche: " Poiché questa identità, pur debole, che cerchiamo di assicurare e di raccogliere sotto una maschera, non è che una parodia: il plurale l'abita, anime innumerevoli vi si disputano; i sistemi si incrociano e si dominano gli uni gli altri [...]. E in ognuna di queste anime, la storia [

id est la storiografia] non scoprirà un'identità dimenticata, sempre pronta a rinascere, ma un sistema complesso di elementi a loro volta molteplici, distinti, e che nessun potere di sintesi domina[...] La storia [

come sopra], genealogicamente diretta, non ha per fine di ritrovare le radici della nostra identità, ma d'accanirsi al contrario a dissiparla; non si mette a cercare il luogo unico da dove veniamo, questa prima patria dove i metafisici ci promettono che faremo ritorno; essa si occupa di fare apparire tutte le discontinuità che ci attraversano[...]"(

Nietzsche, la genealogia, la storia in M. Foucault,

Il discorso, la storia, la verità, Einaudi 2001, p. p. 61-62).La storiografia come produzione di immagini (narrate) per mezzo di immagini (documentarie, documentate) è la più potente delle attività retoriche, l'

opus rethoricum per eccellenza: metabolizza e piega alla sua sostanza verbale persino la durezza della statistica, delle rappresentazioni istologiche, dei diagrammi, degli assi cartesiani, delle "torte", di tutto l'armamentario

hard del sapere matematizzato. Lo storiografo recalcitrante è un uomo di "lettere" (le alfabetiche vocali, consonanti e le figure retoriche) a sua insaputa. Sa cocciutamente di volere essere il sacerdote della Verità, il Profeta del Passato. E' troppo pieno di sé, di boria teleologica orientata a trasformare la Storia remota, prossima e futura in Teologia (basta poco alla Teleologia per farsi Teologia!). Il negazionismo non è un'antistoriografia, né anti-Storia (come potrebbe esserci nella Storia l'anti-Storia?), ma storiografia della negazione e conserva di ogni evento (negato) l'alone della sua presenza. Più radicalmente, per l'eliminazione dell'alone, sopravvive la tecnica della distruzione o della sottrazione dei libri storiografici, acquistati in blocco e fatti sparire come nel caso dell'Agip che ha buttato nella foiba della rimozione colpevole il racconto, edito nel 1970, di E. Hytten e M. Marchioni (

Industrializzazione senza sviluppo:Gela una storia meridionale, Franco Angeli, Milano 1970) sul

fare industria a Gela dove la fabbrica petrolchimica, assieme alla classe operaia, erede della filosofia classica tedesca,vi fece crescere la delinquenza locale in mafia, erede della marginalità classica siciliana. Anche l'Agip ha studiato la Storia, facendone storiografia dell'abrasione, imitando tutti quegli accademici che obliano nel silenzio altri accademici di parere e di racconto diversi, indegni di avere posto nemmeno in una nota a piede di pagina,