“Per il luogo dove sono nato

provo

una ripugnanza che arriva al

disgusto fisico[…].

Tutto quanto è vile e comune nel

genere borghese

mi ricorda Grenoble; tutto quanto mi ricorda

Grenoble

mi fa orrore,

no, orrore è troppo nobile; mi nausea” ( Henri Beyle)

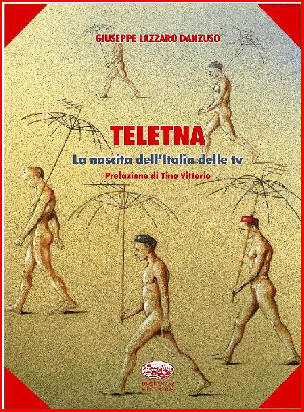

Pippo

Sapienza, in arte Pernacchia, Pippo

Fava e, nel mezzo, Teletna di un

altro Pippo, Pippo Recca: così vengono raccontati nel saggio, Teletna, nascita dell'Italia delle TV, (Bonanno 2009) di Giuseppe Lazzaro Danzuso gli anni Settanta del secolo scorso a Catania.

Non

ci capivamo niente, noi stendhaliani di provincia (ma tutti i lettori di Stendhal erano provinciali,

dannatamente marginali, e Stendhal odiava la città natale, Grenoble, come si

può odiare una prigione di mediocrità e di ottusa violenza).

Non

ci capivamo niente e si vuole dire che ci era tutto chiaro: Manlio Sgalambro

avrebbe detto (di Catania) che “nella città si può cogliere il tramonto di una

civiltà camminando per le sue vie e dal volto dei suoi abitanti si può scoprire

quanto sono vicini i barbari”.

Si

esaltava l’antica vocazione catanese di “fabbricar palazzi”, una vocazione da

terremotati, da dissepolti dalle macerie di quei terremoti che costringono i

sopravvissuti a ricostruire come ossessi, come il frullìo di api impazzite

davanti a un alveare crepato.

Si riduceva ulteriormente l’attività agricola (dal

1951 al 1981 l’agricoltura perdeva il 27,9% dei suoi addetti), il terziario

dell’impiego pubblico, del commercio al minuto e della vita di espedienti si

innalzava e si allargava come un “fungo” atomico (dal 30,3% del 1951 al 53,9%

del 1981).

La città si de-urbanizzava con un decremento

di popolazione residente del 4,9% tra il 1971 e il 1981, passando nel decennio

dai 400.048 abitanti ai 380.328).

Negli

anni di cui tratta Lazzaro Danzuso, tutto il comparto delle attività legate

all’acqua, al gas, alle industrie estrattive, a quelle manifatturiere per la

trasformazione dei metalli e per la meccanica di precisione beneficiò

dell’incremento irrisorio di 371 unità (ma la si continuava a chiamare,

Catania, la Milano del Sud). Era il settore delle

costruzioni(comprese le industrie di installazione degli impianti di edilizia)

a fare un ragguardevole balzo in avanti raggiungendo la quota di 2.665 unità che erano 911 nel 1971.

Mentre

a Torino comandava Agnelli, a Catania - ricorda Lazzaro Danzuso - la politica

della città che era cronaca giudiziaria sceglieva ad interlocutori privilegiati

gli astri autoctoni dell’imprenditoria: Ferrini, Massimino e i quattro

cavalieri dell’Apocalisse.

La

città, odiata-amata da Giuseppe Fava, si preparava ad essere rappresentata

spietatamente dai romanzi (romanzi?) di Silvana La Spina , Enzo Russo, Alfio

Caruso, di Antonio Di Grado. La città si preparava ad accogliere il viaggiatore

apocalittico Ceronetti per fargli scrivere che “a Catania non c’è di bello che

quel che è in sfacelo […]. Questo era un popolo fatto dalla povertà, nato per

essere povero; il denaro l’ha fritto come in un’enorme padella, e oggi la sua

faccia è annerita, ustionata”.

Non

ci capivamo niente: a Catania la delinquenza ubiquitaria dei quartieri stava

trovando il suo posto di eccellenza nella mafia. Uno l’aveva capito, ma noi non

avevamo capito che Giuseppe Fava l’aveva capito. Ci pareva fosse una trovata

teatrale (Catania è una città teatrale diceva Sciascia, dice Lazzaro Danzuso,

diciamo noi che mai la prendemmo, la prenderemo sul serio), un’esagerazione da

cui distogliere attenzione ed energie, indirizzate, invece, nei laboratori

rivoluzionari. Che fossero mafiosi i nostri imprenditori, non lo si voleva

riconoscere perché ciò avrebbe

ridimensionato l’impegno dell’apocalisse rivoluzionaria a solletico riformista,

a predica morale: per noi il capitalismo era intrinsecamente violento, a

Milano, felpatamente morbido, a Catania spudoratamente mafioso. Insomma, la

mafia era un aggettivo del sostantivo “padrone”. E noi eravamo ragazzi di

sostanza, sostanzialisti.

Non

ci capivamo niente, ma Catania non ci piaceva. Non ci piacevano i suoi

giornalisti, non leggevamo la stampa locale ed aspettavamo, come gli Ebrei il

Messia giustiziere, l’uscita di “Giovane Critica” o l’arrivo dei “Quaderni

Piacentini”.

Il

libro di Giuseppe Lazzaro Danzuso ci fa capire le ragioni di quel disagio

generazionale ed antropologico che subivamo e che non capivamo.

Un

libro coraggioso: ci vuole coraggio ad iniziare il racconto di una città amata

(grottescamente, ironicamente amata) con le imprese di Pippo Pernacchia o Pippu d’e pirita, uno che “si guadagnò

da vivere per cinquant’anni praticando,

da vero virtuoso, lo sberleffo sonoro”. Pippo Sapienza come Julien Sorel

de Il rosso e il nero di Henri Beyle: quello sberleffava a pagamento la

città, questo leggeva contro la sua

città, contro la sua famiglia. Non lo

capivamo, ma Pippo era tutti noi, i contestatori che sognavano l’altrove,

Parigi (o Londra).

L’autunno

“caldo” delle lotte operaie e studentesche si faceva inverno algido degli anni

di piombo, annunciato dall’uccisione dei braccianti di Avola del dicembre del

1968 e di due operai di Battipaglia nella primavera del 1969, esploso nel

dicembre del 1969 con una bomba alla Banca Nazionale dell’Agricoltura di Piazza

Fontana a Milano, e Giuseppe Pinelli cadde dalla finestra e, poi,

all’anniversario, come una celebrazione di ricorrenza, il principe Junio

Valerio Borghese tentò il colpo di Stato (ridicolo perché abortito) e Giovanni

Leone, superstizioso come una maschera della commedia italiana, avvocato di un

esponente della famiglia dei cavadduzzu in

un processo per omicidio, eletto nel 1971 Presidente degli Italiani,di tutti

gli Italiani, siciliani e il sottoscritto compresi, e Boia-chi- molla a Reggio di Calabria e Catania, dei sindaci

incolori Magrì e Marcoccio, divenne nera: nelle elezioni comunali del 1971 il

Movimento sociale Italiani ottenne un grande riconoscimento elettorale con il

21,5% dei voti.

Il prezzo del petrolio dei paesi dell’Opec

nell’autunno del 1973 giunse alle stelle, svalutando ulteriormente la lira, in

balia dei cambi instabili seguiti all’abbandono (agosto1971) del gold exchange standard degli accordi di

Bretton Woods del 1944 (la convertibiltà del dollaro in oro): giungeva al

termine la ricreazione del lungo quarto di secolo dalla conclusione della

seconda guerra mondiale.

La stagflazione si aggirava per l’economia

dell’Occidente: un matrimonio di sposi solitamente incompatibili, inflazione di

prezzi con aumento della circolazione monetaria ( con il contributo locale

dell’invenzione dei miniassegni di Pippo Recca, rammenta Lazzaro Danzuso) e

stagnazione di produzione e reddito.

“Nixon

boia”, tra Vietnam e Watergate, erano nel frattempo nate le Brigate rosse, era

nato il Gap di Giangiacomo Feltrinelli, e si rapiva il giudice di Genova Mario

Sossi. Una bomba a Brescia in piazza della Loggia (otto morti) e fu guerra

civile tra i giovani. Gli adulti, i democristiani compagni di partito di Leone,

Rumor e Gui, il socialdemocratico Tanassi prendevano tangenti dalla compagnia

aerospaziale, Lockheed. E si sparava, senza misericordia e a bersaglio, alle

gambe, al cuore, in testa a Montanelli, a Carlo Casalegno, a Walter Tobagi, a

magistrati, a poliziotti, ad operai, a professori universitari, a studenti, a

povera gente, ad Aldo Moro.

Come

si poteva amare il paese di Giovanni Leone, quello delle corna apotropaiche, delle

Brigate rosse e del terrorismo rosso e nero (solo cromaticamente stendhaliano)?

E

chi poteva avere testa alla mafia di Catania? Solo uno: Giuseppe Fava che amava

ed odiava Catania. Noi avremmo voluto essere (ed eravamo) altrove. Come

Sciascia, maestro di stendhalismo, che, inaugurando i suoi romanzi (romanzi?) di mafia con Il giorno della civetta

(1961, rappresentato nel 1964 da Giancarlo Sbragia allo Stabile di Catania),

“insegnando” (e trasfigurando in fantasma letterario) la mafia, in irriducibile

opposizione aveva caparbiamente testa al “compromesso storico” tra Sinistra e

“masse cattoliche che non esistono”, tra l’esistente (caspita, se esistente!)

Andreotti e Berlinguer, nel cui partito alle comunali palermitane del 1975 il

grand’uomo di Racalmuto veniva eletto come indipendente.

Noi

eravamo di casa, a due passi da casa, nella guerra dello “Yom Kippur”,

dell’attacco militare egiziano ad Israele (ottobre 1973), nella guerra civile

tra musulmani, palestinesi e cristiani maroniti del Libano, disputato da Siria

ed Israele.

Noi eravamo lontani dalla mafia e da casa;

eravamo di casa in quella schifezza feroce del cambogiano Pol Pot, nel Cile del

povero Allende e dell’abominevole Pinochet, nel Portogallo post-salazarista e

nella Spagna senza Francisco Franco.

Eravamo

in ogni luogo, tranne che a Catania. E conoscevamo Sarti, Burgnich, Facchetti e

Gigi Meroni. Sapevamo tutto dei Drusi, dei Falascià etiopi, dei Senussiti

libici, delle nazioni degli Indiani del Nord America, di Sartre e di Camus.

Non

ci restava tempo per informarci delle correnti democristiane nazionali, degli “ascari”

dei partiti romani.

Drago,

chi era Drago? E Micale? Di Turi Micale sapevamo quanto quel graffitaro

insospettato di Checco Rovella aveva pittato sui muri cittadini: “Il Pigno ha sete e Micale se ne fotte”.

Chi,

invece, era tutto a Catania di cui capiva gli umori profondamente superficiali,

popolari, quello fu Pippo Recca, il geniale pioniere a Catania della “terza

rivoluzione industriale” (televisione, informatica e telematica) che aveva

fatto i primi passi negli Usa degli anni Cinquanta e i secondi, di corsa, in

Giappone.

E

a questa città, alla sua città regalò lo specchio, fedelissimo specchio: la

televisione, “Teletna”.

Il

libro di Lazzaro Danzuso è un omaggio a Pippo Recca e, nel contempo, un

racconto stendhaliano (inconsapevole?) di questa nostra Grenoble, passata,

prossima e ventura.

“La gioia che dà Stendhal è imprevedibile quanto la vita, quanto le ore

di una giornata e quanto le giornate di una vita. Quando e quanto più crediamo

di conoscerlo, ecco che ci sorprendiamo a scoprirlo in un passo, in una frase;

o a sovvertire, tra i suoi libri, l’ordine delle preferenze, delle affezioni”

Testi di riferimento:

Guido

Ceronetti, Un viaggio in Italia, 1981-1983, Einaudi 1983

Franco Sidoti, Povertà,

devianza, criminalità nell’Italia meridionale, Franco Angeli 1989

Alfio Caruso, Tutto a posto

1991 e I penitenti, Mondadori

1993

Claudio Fava, La mafia comanda

a Catania (1960-1991), Laterza 1991

Antonio Di Grado, Casa la Gloria , Il Girasole

1992

Enzo Russo, Nato in Sicilia,

Mondadori 1992

Silvana La Spina , L’ultimo treno da

Catania, Bompiani 1992

Tino Vittorio, L’ordine e la moralità negli affari a Catania, Collegio de Ragionieri di Catania 1993

Fabio Albanese, La tele

dell’Etna, Bonanno 2007

Nessun commento:

Posta un commento